Angesichts der Bilder aus Heidenau, wo Rechtsextreme und sogenannte besorgte BürgerInnen gegen ein Flüchtlingsheim hetzen, ist es zweitrangig, ob Fremdenfeindlichkeit nun eher ein ostdeutsches Problem ist oder eben doch ein bundesweites. Auch in Bayern und Baden-Württemberg werden Unterkünfte angezündet, in Niedersachsen gar bereits bewohnte. Der rechte Terrorismus macht vor Ländergrenzen nicht halt, die Neonazi-Szenen unterstützen sich gegenseitig. In dieses Bild passt, dass der RUB-Student und Dortmunder Ratsherr Michael Brück (Die Rechte) in seinem rechten Internetversand einen Heidenau-Rabatt für BestellerInnen aus der Sächsischen Schweiz anbietet – dort liegt Heidenau.

Artikel mit Tag "Ruhrgebiet"

Mit neuer Intendanz und zugleich neuer Ausrichtung geht die Ruhrtriennale in seine fünfte Runde. Vom 14. August bis 26. September verspricht das größte Kulturfestival Deutschlands vor allem internationale Produktionen in gewohnt ungewohnten Spielstätten. Wagners „Rheingold“ – inszeniert vom neuen Intendanten Johan Simons – ist auf dem ersten Blick sicherlich die bekannteste Produktion, doch natürlich nicht die einzige. Für Studierende gibt es 50 Prozent Rabatt in allen Kategorien. Den Anfang macht die Eröffnungsfeier „Ritournelle“.

Tapeten sind kein klassischer Stoff für die Literatur: Doch in der vom Ruhrliteratur-Verlag herausgegebenen Bild-Text-Anthologie „Struktur, Tapete“ erzählen junge AutorInnen in Kurzgeschichten und Gedichten spannend und vielfältig über das Leben in unseren Wohnräumen.

Die RUB-Studis haben es diese Woche getan, die NachbarInnen von der Uni Duisburg-Essen haben es im vergangenen Monat vorgemacht und die Studierenden der TU Dortmund sind in der kommenden Woche am Zug: Wir werfen einen Blick über den Bochumer Tellerrand und fassen zusammen, was sich an den übrigen Unis im VRR-Gebiet in Sachen Semesterticket tut.

Unter dem Motto „Armutsspirale im Ruhrgebiet stoppen“ lud die Partei Die Linke am 12. Juni im Jahrhunderthaus der IG Metall zu einer Konferenz ein. Mit dabei waren neben Parteiprominenz unter anderem auch der Politikwissenschaftler Prof. Dr. Christoph Butterwegge, und Dr. Joachim Rock vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Am Ende herrschte Einigkeit: Der Armuts-Diskurs muss intensiviert werden.

Pauken statt Pütt: In seinem autobiographischen Schmöker „Ein Anti-Heimat-Roman. Bildungsreisen durch ein unbekanntes Land 1943–2014“ eröffnet Willi Bredemeier den Wandel des Ruhrgebiets von der Bergbau- und Industrieregion zur Informations- und Bildungsgesellschaft. Er liefert detaillierte Einblicke in Nachkriegszeit, Strukturwandel und Studierendenrevolte.

Von der Peloponnes bis in den Pott – Krisenstimmung überall. Griechenland hat nicht nur weiterhin jede Menge Schulden. Die linken HoffnungsträgerInnen von SYRIZA haben sich durch ihre Koalition mit den ANEL-RechtspopulistInnen zusätzlichen eine „Querfront“-Hypothek aufgeladen. Lest dazu Benjamin Trillings Kommentar Europas gefährlichster Illusionist.

Griechengleich ächzen auch Bochum und andere Ruhrgebietskommunen unter ihrer Schuldenlast. Und die wird jetzt noch größer, denn sie haben sich mit Franken-Krediten ordentlich verzockt. Die EidgenossInnen haben nämlich einfach mal den Schweizer Franken vom Euro entkoppelt; das wird teuer. Lest dazu Kredite: Droge oder Medizin? von Marek Firlej und Finanzjongleure ohne Mathekenntnisse von Tim Schwermer.

:Die Redaktion

Die Kommunen im Ruhrgebiet kämpfen seit Jahren mit steigenden Sozialkosten, sinkenden Steuereinnahmen und daraus resultierender, massiver Verschuldung der Städte und Gemeinden. Dank riskanter Devisengeschäfte mit der Schweizer Nationalbank (SNB) müssen Bochum, Essen und Co. jetzt noch mehr zurückzahlen. Doch nicht nur sie werden von der starken Währung belastet: Auch ausländische Studierende in der Schweiz kämpfen mit horrenden Mensapreisen in den Universitäten. Wieso ist der Franken so stark und was hat das mit Bochum zu tun?

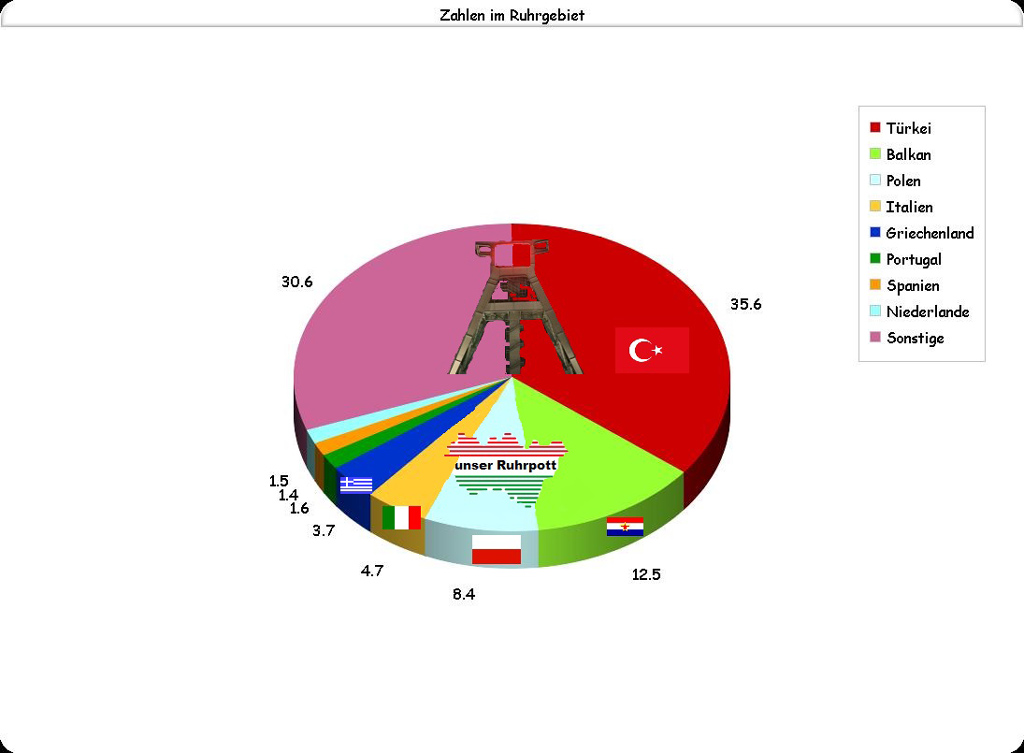

Ob der türkische Gemüseladen an der Ecke oder das polnische Bier im handelsüblichen Supermarkt, egal aus welchen Kulturkreisen auch immer die beispielhaften Genussmittel stammen, so verschönern sie uns den Alltag im Ruhrgebiet. Doch wie kam es zur Multi-Kulti-Gesellschaft in der Ruhr-Metropole?

Innerhalb weniger Tage fanden in Dortmund Ende Dezember und Anfang Januar mehrere Kundgebungen statt, mit denen vor allem die faschistische Partei Die Rechte versucht, an die islamfeindliche Pegida-Bewegung anzuknüpfen, die in Dresden Tausende auf die Straße lockte. Die :bsz sprach mit Iris Bernert-Leushacke vom Blockadebündnis BlockaDO.